Dopo anni trascorsi a Mosca, tra palchi jazz e nuove sperimentazioni, Christian Tola è tornato nella sua Sardegna con un bagaglio pieno di musica, esperienza e cambiamenti profondi.

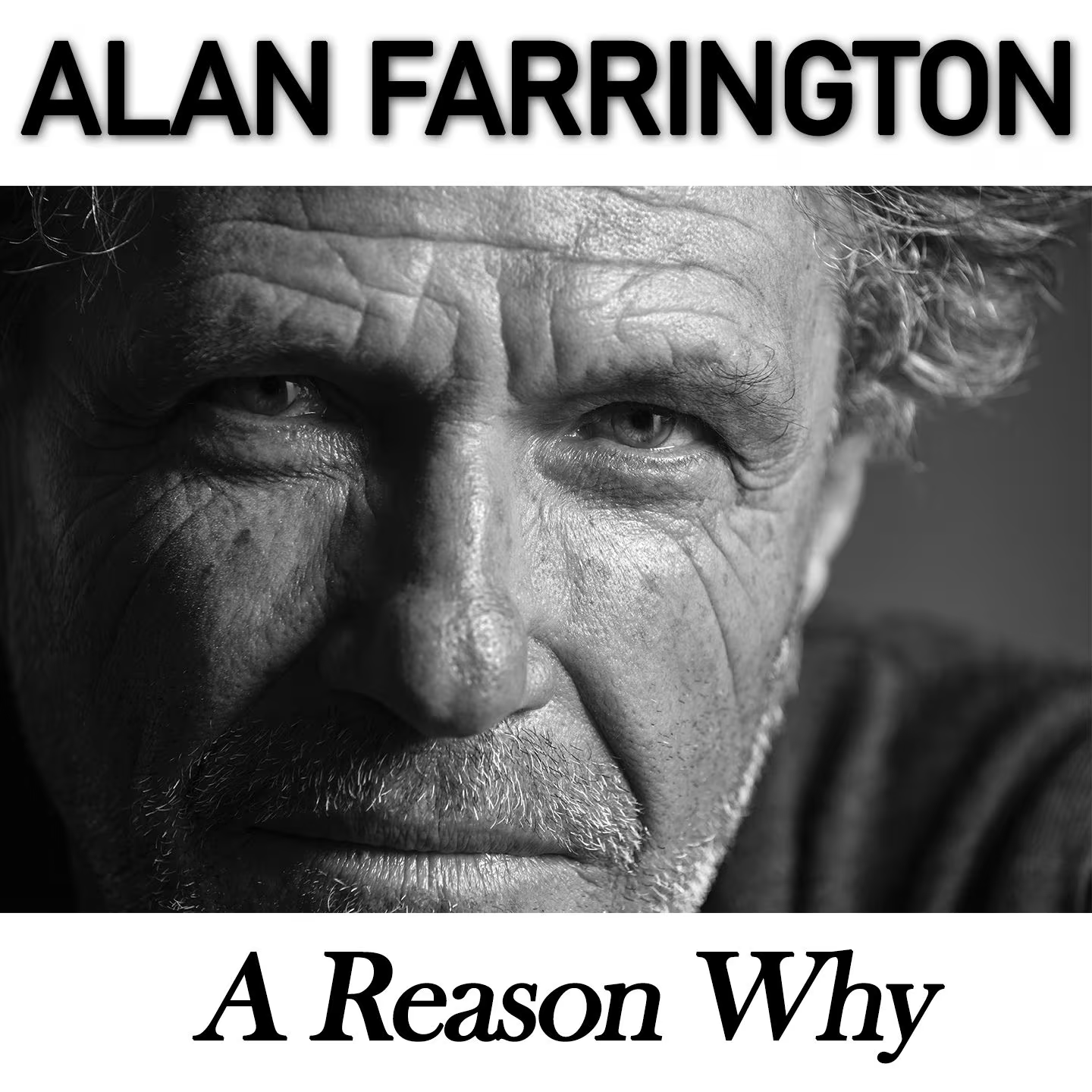

Il suo nuovo album, A casa mia, non è solo un ritorno geografico, ma un viaggio interiore: un disco che raccoglie impressioni, ferite, ironia e rinascite, raccontate attraverso brani che attraversano tango, swing, latin-samba, ballad e cantautorato contemporaneo.

È un progetto nato in un momento di transizione personale, ma anche nel desiderio di dare nuova vita al suo storico progetto Sw.iT., riscoprendo la forza dei testi, l’importanza del racconto e il valore del suonare “in famiglia”, circondato da musicisti che condividono lingua, riferimenti e sensibilità.

In questa intervista, Tola ripercorre le origini del disco, il senso di “casa”, la varietà stilistica che lo caratterizza e il ruolo fondamentale dell’ensemble sardo che ha contribuito a definirne il suono. Un dialogo sincero, intimo e a tratti ironico: proprio come A casa mia.

1. “A casa mia” è un titolo che richiama immediatamente il ritorno, la familiarità. Che tipo di “casa” hai voluto raccontare con questo disco: un luogo reale, emotivo o musicale?

Un luogo sia reale che emotivo. Casa mia è la Sardegna, la mia terra, il posto dove sono nato, e non c’è posto che sento più “casa mia” di questo. E’ anche una casa specifica però, quella che mi sono comprato al mio rientro. Dopo tanti anni passati a Mosca in appartamenti in affitto e con spazi ridotti , avevo bisogno di uno spazio veramente mio da organizzare secondo le mie esigenze, anche musicali. Tant’è che a casa ho subito realizzato il mio studio dove posso fare pratica, suonare e comporre serenamente in qualsiasi momento senza disturbare nessuno.

E’ un luogo emotivo per tutto quello che emotivamente ha significato per me chiudere un capitolo così importante della mia vita e inziarne un altro, ma anche perchè in questo disco confluiscono le impressioni e le emozioni di un periodo molto difficile, cominciato (a 6 mesi dal mio trasferimento) nel marzo del 2020 – un periodo collettivamente e personalmente traumatico per tutto quello che è successo, e proseguito purtroppo con il peggioramento delle condizioni di salute dei miei genitori, che ora purtoppo non ci sono più. E oltre che con le canzoni ho voluto rappresentarlo anche nella copertina del disco, realizzata dal bravissimo Alessandro Buffa, da cui, sebbene in maniera scherzosa, credo che traspaia l’inquietudine per quello che vedo succedere attorno a me e dentro “la mia casa”, che in qualche misura rappresenta anche me stesso.

2. L’album attraversa generi molto diversi — dal tango al latin-samba, dallo swing alla ballad. Come lavori sull’equilibrio tra varietà stilistica e identità sonora?

Questo è un progetto caratterizzato dall’utilizzo di soli struementi acustici, a differenza di quello parallelo che io definisco di “rock elettronico” (per il quale ho un album pronto che verrà pubblicato a breve), e nella mia percezione questo da unità al tutto. E a parte il tango, dove c’è la fisarmonica ma non ci sono i fiati, l’utilizzo degli stessi strumenti mi spinge a ragionare in una certa direzione anche nell’arrangiamento, e forse anche questo aggiunge coerenza al discorso musicale. Sicuramente questo album è molto più vario del precedente, ma questo non lo considero un pregio di per sè, nè ho cercato questa varietà. C’erano delle cose di cui mi andava di parlare, delle idee musicali venute un pò da sè, e io non mi sono posto dei limiti di genere, le ho realizzate così come mi sono venute in mente, e sapere quali strumenti avevo a disposizione per realizzarle ha influenzato la forma finale di ogni brano.

3. Molti brani nascono da idee raccolte negli anni, altri sono più recenti. Cosa ti ha fatto capire che era il momento giusto per un nuovo album?

L’attività legata a questo progetto si era quasi interrotta in questi anni, a causa di un difficile periodo personale. Il disco rappresenta il mio modo di uscire da questo periodo, ma nasce anche dall’esigenza di produrre materiale nuovo per dare nuova vita al progetto Sw.iT. che in Italia è stato suonato poco, ma che per me era già diventato meno stimolante di quanto era all’inizio. Così ho iniziato a mettere ordine alle idee e agli appunti presi nel corso degli anni, aggiungendo un paio di brani che esistevano già da un pò in una forma non definitiva (“Lascia le chiavi”, ad esempio) e mi sono reso conto di avere abbastanza materiale per fare un nuovo disco.

4. C’è molta ironia nel disco, ma anche temi sociali e intime riflessioni. Quale canzone ritieni più rappresentativa del tuo modo di scrivere oggi e perché?

Forse “Transizione digitale”. Non che la consideri il brano migliore, però c’è dentro tanto lavoro, e sebbene ritengo che le cose migliori in assoluto siano quelle che vengono di getto (che aimè sono pochissime), negli anni ho imparato che col lavoro e con l’impegno si possono raggiungere dei risultati soddisfacenti su spunti anche minimi – un pezzo di testo, un’idea melodica, un riff di piano.

Partire da un materiale minimo e costruire un brano valido musicalmente e che abbia un significato è per me fonte di grande soddisfazione, e “Transizione” è molto rappresentativo di questo processo, anche se in realtà non è l’unico di questo disco.

5. Hai collaborato con tanti musicisti della scena sarda: che ruolo ha avuto questo ensemble nella costruzione del suono di A casa miae cosa ha significato per te tornare a lavorare “in famiglia”?

Riguardo al “lavorare in famiglia”, devo per forza fare riferimento al disco precedente. Il testo, e soprattuto il testo ironico, è un elemento essenziale delle canzoni di questo progetto. A Mosca questo aspetto sfuggiva agli ascoltatori, che al massimo potevano avere un’idea generica del significato della canzone, ma non potevano apprezzarne il testo, i giochi di parole, i riferimenti. Ora mi trovo a lavorare con persone che, parlando la mia stessa lingua, possono apprezzare questo aspetto, e questo mi aiuta a trasmettere a chi suona come deve essere la canzone, come io la concepisco.

Per quanto riguarda l’influenza dei singoli strumentisti, credo che in questo genere musicale (che – arrangiamenti e obbligati a parte – prevede la conoscenza di un certo linguaggio, ma anche una buona capacità di improvvisare sia nei soli che nell’accompagnamento) l’influenza della personalità e dello stile di ciascuno sia largamente influente sul risultato finale.